2021年上半年中国国际收支报告 | 我国制造业转型升级有助于经常账户保持合理均衡

制造业发展状况与货物贸易以及经常账户演变趋势息息相关,制造业生产能力和水平对货物出口竞争力和进口需求都有影响。从主要工业国发展规律看,当一国制造业起步发展较快时,产能输出需求较大,推动货物贸易以及经常账户顺差较快增加;制造业进入转型升级阶段,中高端产业处于培育期,货物贸易顺差增幅趋稳;制造业转型升级后,产品竞争力逐步增强,进出口结构随之优化,有助于货物贸易可持续发展,也有助于经常账户在更高水平上保持合理均衡。

近年来,我国经常账户逐步趋向均衡,经常账户顺差与国内生产总值(GDP)比值持续位于2%以内,体现了国内经济结构调整和制造业转型升级等因素的共同影响。未来,国内制造业转型升级是决定我国货物贸易以及经常账户走势的重要因素。近期,国家外汇管理局在全国11个省市选取2000多家典型企业[1]就我国制造业转型升级状况开展调研。结果显示:当前制造业企业总体仍以国内生产经营为主,同时稳步推动技术进步和产品创新,未来有望逐步实现转型升级。

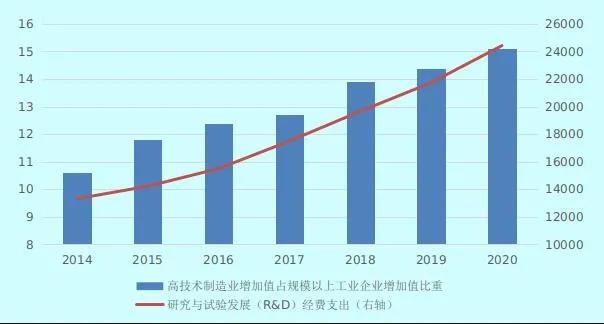

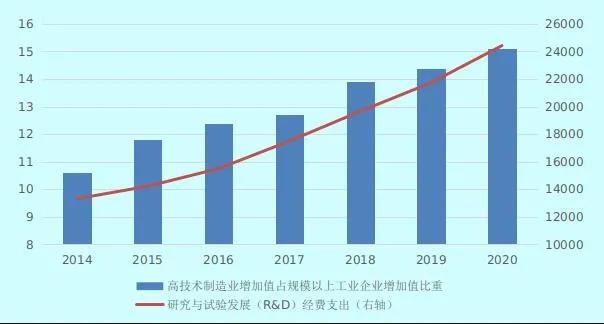

我国制造业基础更加坚实、竞争力不断提高,正逐步向高质量发展阶段迈进。当前我国产业升级、结构优化的特征进一步显现。2020年,我国高技术制造业增加值占规模以上工业企业增加值的比重为15.1%,较十二五规划收官的2015年提高3.3个百分点;全社会R&D经费支出较2015年增长72%;截至2020年末有效专利数量为2015年末的2.2倍。各地调研企业反映,品牌化、技术化、智能化生产成为主要转型方向。通过技术研发、增强综合管理能力等方式,企业着力提升产品质量和品牌影响力,提高生产效率,减少人工成本。如,陕西地区调研显示,产品技术升级(选择该项目的企业占比为80%)、销售营销模式创新(占比70%)、降低成本(占比70%)、实现产品差异化(占比50%)是汽车制造企业转型升级的侧重点;江苏地区制造业企业科研投入力度不断加大,专利申请数量较2015年显著增长;山东地区逾七成调研企业选择加大研发攻关与自主创新力度,以保持在国际和国内市场的领先优势。

我国制造业向高质量发展(数据来源:国家统计局)

制造业企业仍以国内生产为主,体现了我国在宏观环境、基础资源、配套体系等方面的系统性优势。从调研情况看,计划或已经实施海外经营活动的企业占比不高,其中沿海发达地区开展海外布局企业占比高于内地中部地区。已开展海外布局企业,海外产能占其总产能比例较低,半数在10%以下,未来进一步拓展布局后,预计也不会高于30%,大量企业“产能转移+境内投资”并重。国内经济发展前景较好、劳动力素质和生产效率整体较高、产业门类齐全且上下游配套、基础设施便利,是多数企业坚持以国内生产为主的重要因素。

目前企业境外转移多数局限于加工和销售等非核心环节,同时外资在华生产经营保持稳定。出于降低生产成本和贴近市场等考虑,有些企业在海外投资设厂,主要集中于部分中低端制造业。重庆地区调研显示,在已开展海外投资的企业中,52%和44%的企业分别将产品组装或终端销售环节转移至境外;浙江、广东地区70%以上企业产业外迁集中在终端销售、产品组装和零部件加工等环节,均为相对独立、简单的生产环节或流程,不涉及全流程产业链转移。同时,当前制造业外商投资企业撤资规模总体有限。2015年以来影响较大的撤资,主要是产品在技术迭代升级中被淘汰或在中国市场失去竞争力,总体看制造业跨国公司在华投资兴业意愿仍较稳定。

当前,我国制造业转型升级持续推进,生产经营以国内为主,在全球产业链和价值链中地位逐步提升。未来,我国将加快构建新发展格局,积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展,按照“十四五”规划部署,推进产业基础高级化、产业链现代化,将进一步提升我国产品的国际竞争力,推动货物贸易提质增效、稳定发展,有助于夯实我国经常账户平衡的基础。

调研地区包括广东、江苏、浙江、福建、山东、北京、重庆、河北、吉林、湖南、陕西等11个地区,涵盖纺织服装、石油化工、化学制造、医药制造、汽车制造、电器制造业、计算机和通信制造业等27个行业,基本覆盖了整个制造业行业分布。

(来源:国家外汇管理局)

由《家族企业》杂志制作出品的《四十年四十个家族》系列音频节目改编而成的书籍《源动力——中国民营企业传承突围》,堪称商业版的《父与子》,纵览中国民营经济40余年大浪淘沙留金之道,集结中国家族企业新生代首次大规模亮相发声,回顾从0到1的创富路径,探索从10到100的传承规划。